Mit ihrem Designed Realities Lab an The New School in New York überschreiten Anthony Dunne und Fiona Raby einmal mehr die Grenzen ihrer eigenen Disziplin. Gemeinsam mit Philosoph*innen, Medientheoretiker*innen und Sozialwissenschaftler*innen erforschen sie neue transdisziplinäre Lehrformate, die Designstudierende und Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften gleichermaßen ansprechen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht mehr das spekulative Design, sondern neue Formen spekulativen Denkens.

Interview von Karianne Fogelberg

Fiona und Tony, Ihr seid seit 2016 Leiter des Designed Realities Lab, einer Forschungs- und Lehreinheit an The New School in New York. Warum dieser Name? Warum „gestaltet“ (designed) anstatt von Gestaltung und „Realitäten“ (realities) anstatt von Produkten, Interaktionen oder Systemen?

Tony: Die Idee für gestaltete Realitäten begann uns in einem Essay zu beschäftigen, den wir für Z33 geschrieben haben. Darin versuchten wir herauszufinden, welche Art von Beziehung wir zur Realität aus Designperspektive haben. Es gibt feststehende Dinge wie die physikalischen Gesetze, es gibt eine subjektive Realität, die nur in unseren Köpfen existiert, und dann gibt es eine Art hybride mentale Realität, die wir kollektiv verstehen, und die auch objektiv existiert. Als Designer*innen spielen wir wahrscheinlich einen sehr kleinen Anteil daran, wie die Realität geformt wird, obwohl oft sehr große Forderungen an das Design gestellt werden. Wenn diese Art von Zwischenrealität gestaltet wird – ob durch Technologiekonzerne, Regierungsmaßnahmen, soziale Konventionen oder was auch immer –, dann lässt sie sich vielleicht auch ‚ent-stalten‘ und neu gestalten – von allen, nicht nur von Designer*innen. Es geht darum zu hinterfragen, wie wir als Designer_innen über unsere Beziehung zur Realität denken.

Inwiefern ist das eine Erweiterung Eures spekulativen und kritischen Designansatzes von Euren früheren Positionen am Royal College of Art in London und, in Fionas Fall, am Studiengang Industrial Design an der Universität für angewandte Kunst in Wien? Oder ist es eine Abkehr davon?

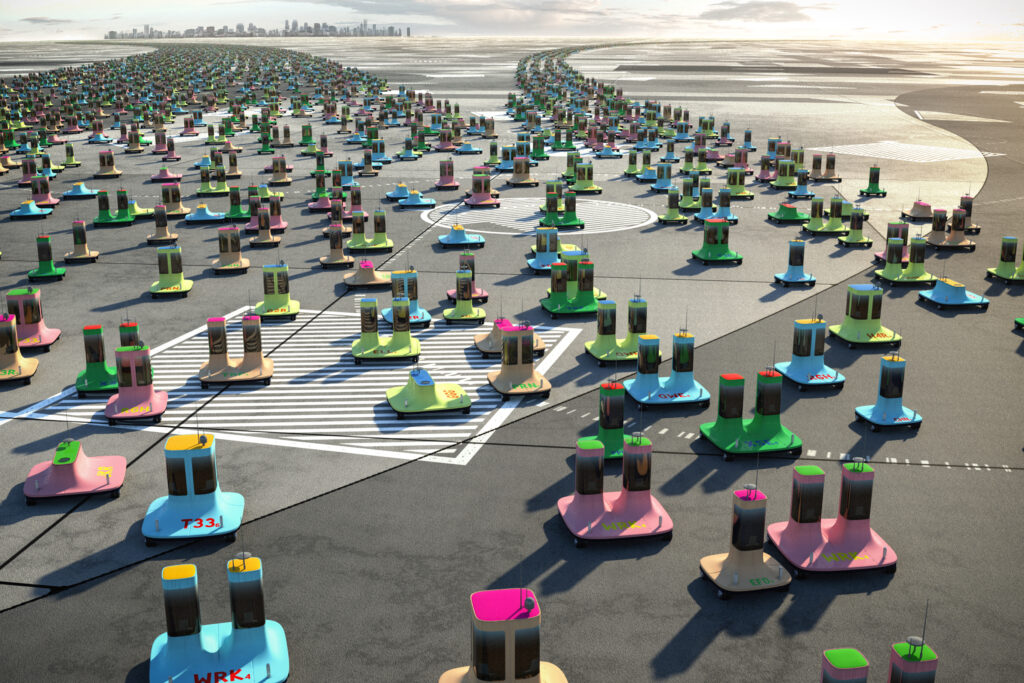

Tony: Während des Projekts United Micro Kingdoms begannen wir, uns sehr für die Politik von Weltanschauungen und Vorstellungswelten zu interessieren. Als wir zur The New School kamen und mit Kolleg*innen aus den Sozialwissenschaften wie Politik und Anthropologie zusammenarbeiteten, dachten wir zunächst, wir könnten die Arbeitsweise, die wir in Wien und London entwickelt hatten, weiter in diese Richtung führen. Während wir das taten, mussten wir auch Design an sich überdenken und prüfen, wie seine poetischen, ästhetischen und spekulativen Aspekte das politische und kritische Denken ergänzen können. Während wir in unserer vorherigen Rolle das Gefühl hatten, dass wir kritisches Denken ins Design bringen mussten, insbesondere in den 1990er und frühen 2000er Jahren, die eine Zeit des Techno-Utopismus waren, sind wir hier von kritischem Denken umgeben, insbesondere an The New School for Social Research (NSSR). Hier gibt es kritische Kultur und Kritische Theorie auf allen Ebenen.

Fiona: Du kannst nicht atmen! (lacht)

Tony: Infolgedessen finden wir uns in einer etwas anderen Rolle wieder, in der wir nicht nur für kritisches Denken eintreten, sondern für eine poetische Vorstellungskraft, die Raum zum Träumen bietet, nicht als Phantasie oder Eskapismus, sondern als Möglichkeit, die Realität zu erweitern…

Fiona: … und für andere Logiken als die vorgeschriebenen. Wie können wir logische Pfade so aufbrechen, dass andere Denkweisen entstehen können?

Was beinhaltet Eure Lehre?

Tony: Wir wurden an The New School damit beauftragt, Gestaltung in die Sozialwissenschaften und andere Bereiche an der Universität zu bringen. Dazu wurde das Labor eingerichtet, das eine Reihe von Kursen anbietet, die nicht zu einem bestimmten Studiengang oder einer bestimmten Disziplin gehören. Die Studierenden kommen aus den Bereichen der Anthropologie, Politikwissenschaft, Wirtschaft sowie aus einer Vielzahl von Kunst- und Designfeldern und erforschen ihre Interessen in einem Raum zwischen den Disziplinen. Sie können ihre laufenden Forschungsfragen einbringen, und wir helfen ihnen, diese in neue Richtungen zu lenken, indem wir spekulativere Ansätze einführen – nicht spekulatives Design, das zu einer Form von Zukunftsdesign oder Design Futures geworden ist – sondern spekulative Denkformen, vom magischen Realismus über parallele Realitäten bis hin zu kontrafaktischen Konzepten. In unseren Augen sind diese spekulativen Rahmen ein wirksamer Weg, um die Bedingungen für gesellschaftlich relevante Imaginationen zu schaffen. Gleichzeitig bringen wir aber keine Designmethoden in die Sozialwissenschaften ein. Wir waren uns sogar sehr bewusst, dass wir nicht wie im Design Thinking versuchen wollen, diese anderen Disziplinen durch Design zu kolonisieren, sondern stattdessen einen Raum für verschiedene Arten des spekulativen Denkens schaffen wollten, die in verschiedenen Disziplinen begründet sind.

Könnt Ihr ein konkretes Beispiel nennen?

Tony: Gleich zu Beginn kam eine Masterstudentin der Anthropologie, Heather Anderson, in einen unserer World-Building-Kurse. Sie hatte einen juristischen Hintergrund und wollte ihre Fähigkeiten im Bereich der Verfassungsgestaltung erproben. Sie stellte sich ein Land vor, das beschloss, sich über einen Zeitraum von 100 Jahren abzuwickeln, und schrieb dessen Verfassung, wobei sich ihr Fragen stellten wie etwa, wie sich dieser Prozess legalisieren ließe, oder wie man mit den Rechten der Menschen umgehen könne. Um sicherzustellen, dass die Verfassung so nah an der Realität wie möglich war, konsultierte sie u.a. auch Fachjuristinnen. Sie hat uns die Augen dafür geöffnet, dass es bestimmte Arten von Instrumenten, rechtliche und andere, gibt, die außerhalb der typischen Designbereiche existieren und die, da sie ‚Objekte‘ sind, gestaltet werden können. Darüber hinaus konnte sie in unseren Kurs kommen, eine Art hybrides politikwissenschaftliches Rechtsstudienprojekt durchführen und es dann als Grundlage für weitere Diskussionen an ihrer Fakultät verwenden. Wir haben nicht versucht, aus ihr eine Designerin zu machen, sondern ihr ermöglicht, den spekulativen Ansatz unseres Kurses zu nutzen, um ihren juristischen und anthropologischen Hintergrund einzubeziehen.

Wenn Ihr Studierenden der Sozialwissenschaften keine Designmethoden beibringt, wie können wir uns Euren Unterricht stattdessen vorstellen?

Fiona: Wir haben festgestellt, dass es eine große Kluft zwischen den Sozialwissenschaften und dem Design gibt. Obwohl wir an der gleichen Hochschule sind, ist es unglaublich schwierig, Studierende in einer Klasse zusammenzubringen. Wenn wir es alleine machen, haben wir den einen oder anderen Studierenden aus der Anthropologie, Politikwissenschaft oder Philosophie, aber die meisten kommen aus den verschiedenen Gestaltungsdisziplinen. Hier sind transdisziplinäre Lehrformate sehr sinnvoll, und wir haben das mit Kolleg*innen aus verschiedenen Sozialwissenschaften und der Philosophie gemacht.

Tony: An der Universität gibt es eine Lehrveranstaltung namens U-Trans Lab, kurz für University Transdisciplinary Laboratory, die wir übernommen haben, um einen hybriden Raum zu schaffen, der das Seminar- mit dem Studiomodell kombiniert. Es beginnt wie ein Lektüreseminar mit Theorie, die in dem Kursabschnitt diskutiert wird, der von unserem Mit-Dozierenden geleitet wird, und dann, anstatt eine Stellungnahme dazu zu schreiben, machen wir eine Entwurfsübung dazu. Die Nicht-Designer*innen zeichnen nichts dazu, aber sie können in gemischten Gruppen mit Designstudierenden verbale oder spekulative Imaginationen entwerfen. Wir sehen darin eine Art und Weise, Theorie in die Praxis einfließen zu lassen, die eher generativ ist, anstatt zu versuchen durch Schreiben zu zeigen, dass man die Theorie vollständig verstanden hat. In diesen Kursen hilft es, einen Mit-Dozierenden zu haben, der mit dem Seminarmodell vertraut ist…

Fiona: …und doch ist es nicht einfach, auch wenn wir es jetzt schon ein paar Jahre machen, weil man seine Grenzen preisgibt und sich auf andere Konventionen einlässt.

Welche Fähigkeiten nehmen die Schüler aus diesem Unterrichtsumfeld mit?

Tony: Das Ziel unserer Kurse ist es, Wissen zu vermitteln, die Vorstellungskraft zu erweitern und den Intellekt zu fordern. Wir versuchen nicht, die Welt außerhalb des akademischen Bereichs zu simulieren indem wir sagen, als Anthropologe brauchst du diese Fähigkeiten, oder als Designerin brauchst du jene. Das wird bereits in vielen anderen Kursen gemacht. Wir können davon abweichen, da wir keinen Studiengang leiten und nicht für die gesamte Ausbildung der Studenten verantwortlich sind. Unsere Kurse bieten einen Raum, in dem man sich selbst herausfordern kann. Aus unserer Sicht ist diese Erfahrung für die Entwicklung der Studierenden wertvoll, unabhängig vom jeweiligen Studienfach.

Fiona: Wir müssen sie davon abhalten, mit ihrem Denken in der Realität verhaftet zu bleiben und wie ein Gummiband immer wieder in die Ausgangssituation zurückzuschnellen und Bestehendes nur hin- und herzuschieben. Unsere Themen sind meistens solche, für die es keine Antworten oder Lösungen gibt. Wir lassen sie gleich zu Beginn hinter uns, damit gar nicht erst der Gedanke aufkommt, dass ein bestimmtes Problem in dem üblichen Rahmen gelöst werden muss. Die einzige Erwartung im Raum ist, über die bekannten Bezugsrahmen hinauszugehen.

Tony: Wir haben oft gesehen, dass Design eine lösungsorientierte Denkweise in diese Bereiche bringt, um Sozialwissenschaftler*innen zu helfen, komplexe Probleme anzugehen. Was wir gemacht haben, ist genau das Gegenteil. Wir haben den Wissensdrang aus den Sozialwissenschaften in das Design gebracht. Wie ist es, wenn man neugierig auf eine Idee ist und sie eher in der Praxis als in der Theorie verfolgen will? Es geht darum, sich den Kräften zu widersetzen, die uns dazu bringen, unsere Vorstellungen an dem vorherrschenden Denken ausrichten zu wollen. Das ist außerordentlich schwierig. Sobald man sich davon entfernt, fühlt man sich sehr verletzlich und ausgeliefert. Es braucht viel Zeit, um das Vertrauen und die Zuversicht aufzubauen, damit die Studierenden sich dabei wohlfühlen.

Flower Calendar : Here time blooms and withers with opening and closing of flowers

Inwieweit steckt darin das Bekenntnis, dass die Designausbildung heute andere Dinge bieten muss als etwa 2005, als Ihr begonnen habt, am Royal College of Art zu unterrichten?

Fiona: An den Abschlussarbeiten sehen wir, dass die Designstudierenden wirklich ungeheuer komplexe Projekte haben. Sie beginnen mit den Problemen der Welt auf ihren Schultern und denken, dass sie diese lösen müssen. Die Entwürfe sind so immens und betreffen alle, dass man sich fragt, wo die Vorstellungskraft da noch Platz finden soll? Wir versuchen, ihnen diesen kleinen zusätzlichen Raum zu geben, der neben den größeren Komplexitäten bestehen kann, mit denen sich Designstudierende heute auseinandersetzen müssen. Und auf einmal haben sie das Gefühl, dass ihnen zugestanden wird, es anders zu machen.

Tony: In einer Zeit, in der unsere Realität immer weiter schrumpft, möchten wir Räume schaffen, in denen die Vorstellungskraft der Studierenden gespeist wird. Dieser Wandel hat auch in unserer eigenen Praxis stattgefunden, nachdem wir erkannt haben, dass wir eher für die Welten entwerfen, die wir in uns tragen und die im Moment beeinträchtigt und reduziert sind – vielleicht nicht ausschließlich, aber vor allem durch die sozialen Medien, die in übermächtiger Weise Konformität und Homogenisierung begünstigen, sowie durch andere Medien infolgedessen. Anstatt zu sagen: „Hier ist eine fiktive Lösung für ein Nachhaltigkeitsproblem in der Welt da draußen“, sagen wir: „Lasst uns so gestalten, dass die Vorstellungskraft angeregt wird.“ Die Veränderungen, die wir damit herbeiführen können, mögen vielleicht bescheidener sein, als im Design oft behauptet wird, aber vielleicht sind sie real, so, wie uns die Lektüre einer Geschichte oder ein Film zu verändern mag.

Wo arbeiten die Designstudierenden, die das Lab besucht haben, im Anschluss?

Tony: Einige der Studierenden, die an unseren Kursen teilgenommen haben, sind zu Unternehmen wie Twitch in Kalifornien oder Google Creative Lab in New York gegangen. Anscheinend können die Firmen, die sie einstellen, hinter die offenkundige Eigenartigkeit ihrer Projekte blicken. Auch wenn sie vielleicht keine Produkte vorschlagen, die mit dem Geschäftsdenken übereinstimmen, zeigen sie doch bestimmte intellektuelle und kreative Fähigkeiten, die sie gewinnbringend in die Kultur eines Unternehmens einbringen können.

Fiona: Auch in industriellen Strukturen braucht es Vorstellungskraft. In diesem Bereich kämpft man noch damit herauszufinden, wozu sie nützlich ist. Verglichen mit der Arbeit an industriellen Fragestellungen, wo es keine Toleranz gibt und man keine Sekunde über den Tellerrand hinausschauen kann, ist es nicht einfach, mit Vorstellungskraft zu arbeiten. Wie kann man also Anordnungen schaffen, die dabei helfen, diese Perspektive zu erweitern?

Wenn Sie eingeladen wären, einen Designstudiengang an einer deutschen Hochschule zu leiten, was würden Sie in den Lehrplan aufnehmen?

Tony: Wir würden die Vorstellungskraft und das spekulative Denken, anstatt des spekulativen Designs, in den Mittelpunkt stellen, und zwar nicht nur die Interdisziplinarität, sondern auch das gemeinsame Unterrichten. Die große Herausforderung besteht jedoch darin, die Theorie so in die Gestaltung einzubringen, dass die Designer*innen sie tatsächlich in ihre Praxis integrieren können. Oft wird von Designstudierenden erwartet, dass sie eine Vorlesung über Philosophie oder ökologisches Denken besuchen und dann zurückkehren und normale Produkte entwerfen. So funktioniert das aber nicht. Wenn wir wollen, dass sich Designstudierende mit aktuellen Theorien und Debatten auseinandersetzen, müssen wir auf die Art von Entwürfen vorbereitet sein, die sich daraus ergeben, und die ziemlich seltsam und ungewohnt sein können, aber einen eigenen pädagogischen Wert haben. Die Hochschule ist zwar kein Elfenbeinturm, aber sie hat ihre eigenen Qualitäten, wie kritisches Denken und Raum für Vorstellungskraft. Damit müssen wir arbeiten, anstatt zu versuchen, so zu gestalten, als ob wir in der Industrie arbeiten würden.

Danke für das anregende Gespräch.

Mehr auf ndion

Weitere Artikel zum Thema Design und weitere Interviews.

Diese Seite auf Social Media teilen: