Das Corporate Design der Berliner Verkehrsbetriebe erzählt eine Geschichte von Wandel und Wiedervereinigung. Das Buch „Berlin ist Gelb” dokumentiert, wie Gestaltung in den 1990er-Jahren Orientierung schuf und eine Stadtmarke neu definierte – ein Rückblick auf Designprozesse, die weit über Farbe hinausgingen.

Von Thomas Edelmann

Wie trug Design zur Wiedervereinigung zweier Verkehrsunternehmen in der Hauptstadt bei, die bis 1949 zusammengehörten? „Berlin ist Gelb“ ist eine umfassende Dokumentation, die auf 447 Seiten Designgeschichte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ausbreitet und Designprozesse aufzeigt, die zur Transformation Anfang der 1990er-Jahre führten. Farbe dabei lediglich ein Aspekt, eine Klammer von vielen.

Die Anfänge: Design und das Erscheinungsbild einer Stadt

Die Geschichte beginnt 1980, als François Burkhardt, Architekt, Autor und damals Gründungsdirektor des IDZ Berlin, städtische Unternehmen und Designbüros zu einem Colloquium einlud. Thema war die „Veränderung des visuellen Erscheinungsbildes einer Stadt“. Auch das Verkehrsunternehmen, das damals Bus- und U-Bahnlinien im Westteil Berlins betrieb, stellte sich mit seinen Werbemaßnahmen vor. Präsent waren die Agentur MetaDesign und ihre beiden Mitgründer Erik Spiekermann und Florian Fischer. Sie bemerkten die große Diskrepanz zwischen dem „hohen materiellen Standard“ der damaligen BVG und dem real existierenden Kuddelmuddel an Erscheinungsformen, von der Bushaltestelle bis zu rudimentären Orientierungselementen. Die Gestalter boten ihre Hilfe an. Briefe wurden ausgetauscht – im Buch sind sie faksimiliert. Die BVG verwies auf unabänderliche Normen, fehlende Zuständigkeiten und mangelnde Mittel. Sorry, Aufträge könne man keine erteilen! Doch die Gestalter blieben dran. Weshalb sollte ein so relevantes öffentliches Unternehmen in ihrer Stadt sich so schlecht präsentieren? Mit Hartnäckigkeit und Vertrauen auf gute Beispiele, beteiligten sie sich an kleinen Einzelprojekten, die eher Forschungscharakter hatten und zu kaum wahrnehmbaren Verbesserungen führten.

Ein denkwürdiger Auftritt

Man blieb in Kontakt, was 1987 in einer 50-minütigen Präsentation von MetaDesign bei der BVG mündete. Bodo Baumgart, einer der Autoren des Buches, damals im Marketing bei der BVG tätig, erinnert sich an den Auftritt von Erik Spiekermann: „Er hat dann versucht, den Anwesenden die Notwendigkeit eines einheitlichen Informationssystems und eines neuen Erscheinungsbildes näherzubringen – aber das hat damals niemanden so richtig interessiert. (…) Mit seiner direkten Art hat er es dann innerhalb von 15 Minuten geschafft, alle Abteilungsleiter mindestens einmal zu beleidigen. Da waren zwar alle wach, aber die ganze Nummer ging natürlich nach hinten los. (…) Das einzig Gute war, dass Erik einigen Leuten im Gedächtnis blieb, die sich später, nach dem Fall der Mauer, an ihn erinnerten.“

„Das einzig Gute war, dass Erik einigen Leuten im Gedächtnis blieb, die sich später, nach dem Fall der Mauer, an ihn erinnerten.“

– Bodo Baumgart, einer der Autoren des Buches, damals im Marketing bei der BVG

Parallelwelten: Gestaltung im Osten Berlins

Beinahe parallel hatte sich im Ostteil Berlins eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe um den Grafiker Jörg Grote und den Architekten Stefan Weiß mit den dortigen inkohärenten gestalterischen Lösungen der Berliner Verkehrs-Betriebe beschäftigt. Auch um der „Verwahrlosung des öffentlichen Raumes“ entgegenzuwirken, entwickelten sie Zeichensysteme und Informationsträger von hoher gestalterischer Qualität, die sie in Fachzeitschriften der DDR publizierten. Abgesehen von Einzelprojekten, die auch sie gestalterisch begleiten konnten, blieb der Ansatz von Grote und Weiß im Projektstadium. „Intellektuell hat es alle interessiert, aber niemand wollte es umsetzen“, resümiert Stefan Weiß im Interview.

Ein missglückter Neustart

Im Westen wagte sich die BVG 1988 nun doch an einen grundlegenden Neuansatz. Nach Spiekermanns Auftritt beauftragte man damit eine Marketing-Agentur, deren Grundidee es war, sich von den verschiedenen Gelbtönen der Fahrzeuge zu lösen und stattdessen alle weiß zu lackieren und mit einer umlaufenden gelben Linie zu versehen. Entsprechend sollte sich die Geschäftsausstattung ändern. Das traditionelle BVG Logo mit dem Bären und einer Steinkrone bestand nur noch aus drei Buchstaben mit seitlich angebrachten gelben Flecken, den „Spiegeleiern“. Der Entwurf fiel in Politik und Öffentlichkeit durch. Es entstanden Kosten, aber keine positive Außenwirkung. Die Entwürfe der Agentur – sie sind im Buch dokumentiert – führten dazu, dass über Jahre bei der BVG von Corporate Design nicht mehr gesprochen werden durfte. Erst der Mauerfall stellte „plötzlich und unerwartet“ wie sich Erik Spiekermann erinnert, den urbanen Normalzustand her. Für beide Verkehrsunternehmen eine Herausforderung: Linien führten wieder von einem Teil der Stadt in den anderen. Wie sollten sich Busfahrerinnen und Busfahrer, wie sollten sich Fahrgäste im jeweils anderen Teil der Stadt zurechtfinden? Man erinnerte sich an Spiekermann und MetaDesign. Einzelprojekte wurden gestartet, von denen jedes eine Verbesserung für Kunden und Unternehmen bedeutete. Design machte Information zugänglich, stiftete Einheit.

Die Vision wird greifbar

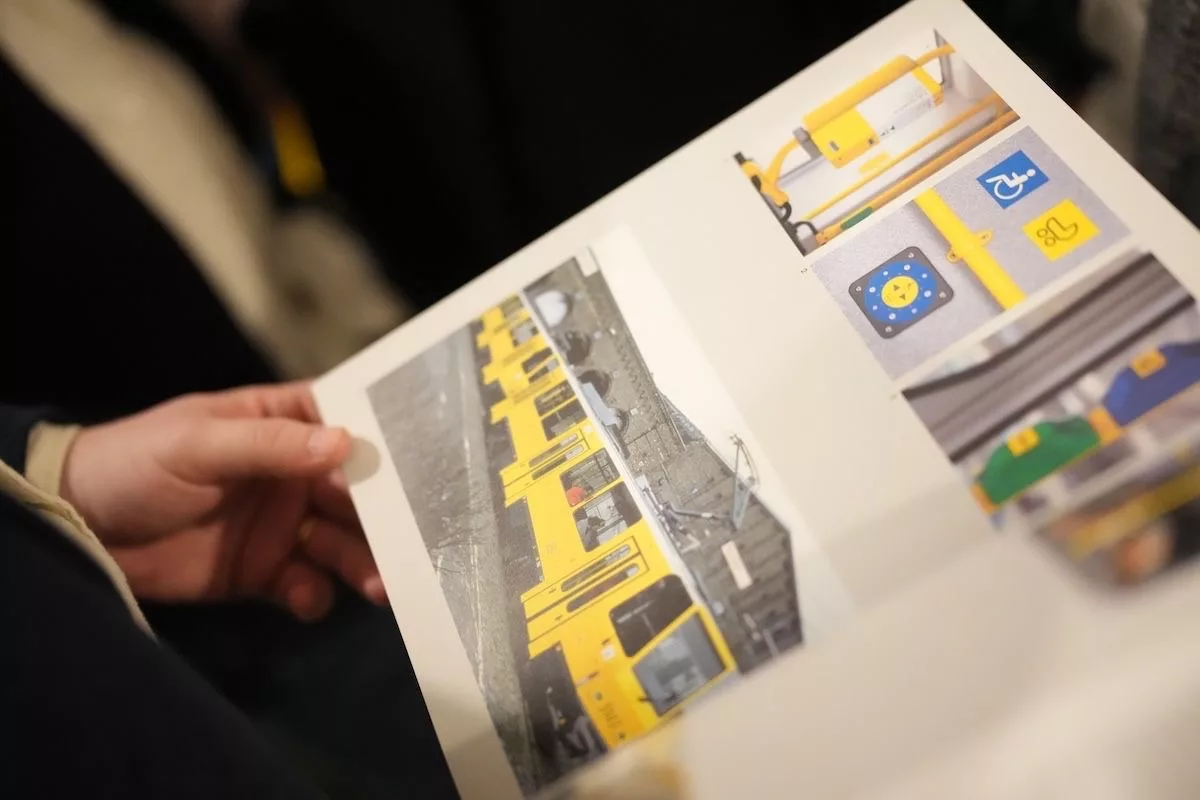

1992 präsentierte Erik Spiekermann dem BVG-Vorstand seine mehrere Meter lange, dreispaltige „Tapete“, die sämtliche gestalterischen Grundelemente und Einzelaufgaben in eine Gesamtübersicht brachte. Das Tabu fiel: Denn längst entstand ein Corporate Design, das in der Lage war, Kosten zu senken, da die Vielzahl an Knöpfen, Materialien und Farben reduziert wurde. Als einheitliche Farbe wurde „Sonnengelb“ für Tram, Bus und U-Bahnfahrzeuge festgelegt, was Spiekermann in einem taz-Interview als „Knatschgelb“ bezeichnete.

Obwohl im Zentrum des Werkes der Typograf, Schriftgestalter, Entertainer, Stratege und heute Betreiber einer typografischen Werkstatt, Spiekermann, steht, geht es nicht um Personenkult. Mitautoren sind Lars Krüger, der bereits genannte Bodo Baumgardt und Axel Mauruszat. Krügers Masterthesis für Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Düsseldorf von 2011 bildet die Grundlage, von ihm stammt die Buchgestaltung. Baumgardt nahm bereits als Marketing-Mitarbeiter der BVG an der Präsentation von MetaDesign 1987 teil und war später als Vize-Chef der Abteilung für die Umsetzung verantwortlich. Anfang der 1990er-Jahre wechselte er die Seiten, bevor er 1995 eine eigene Beratungsfirma für Verkehrsunternehmen gründete. Weiterer Autor ist der BVG-Mitarbeiter Mauruszat, der dort u.a. das Historische Archiv leitet sowie ein privates Online-Archiv zum Berliner Nahverkehr betreibt.

Stärken und Schwächen des Buches

Wertvoll ist das Werk, weil es Zwischenschritte, persönliche Erinnerungen und historische Dokumente zugänglich macht, die sonst in Archiven schlummern. Auf das Nachwort von Spiekermann folgt noch ein Anhang mit 90 Seiten Interviews und Gesprächen, in dem Mitwirkende unterschiedlicher Hierarchiestufen zu Wort kommen – von Agentur- wie Auftraggeberseite. Gelegentlich ufert das Material aus, Bezüge für die Welt außerhalb der Hauptstadt sind eher selten. Neben einer visuell untermauerten Unternehmensgeschichte finden sich historische Architektur- und Designbeispiele unterschiedlicher Phasen. Aufgezeigt wird, wie sich Auftraggeber und Agentur dem Thema nähern, welche Marksteine der Umsetzung sie schufen.

Unerwähnt bleibt, dass MetaDesign in Potsdam Straßenbahnen und Bussen mit einfachsten Mitteln und schnellen Resultaten gestalterisch reformierte. Der „kristallblaue“ ET 480 S-Bahnwagen für die BVG die S-Bahn (West) von 1985 wird gezeigt, ohne den Namen des Designers Herbert Lindinger zu erwähnen. Dieser versuchte der S-Bahn eine zeitgemäße Farbgebung zu geben, was Traditionalisten vereitelten. Lindinger gestaltete die Fahrzeuge der Stuttgarter Stadtbahn in sattem Ginstergelb – immerhin ein paar Jahre vor der farblichen Vereinheitlichung des Fuhrparks in Berlin.

Eine der ersten Abbildungen im Buch zeigt die sachliche Wortmarke des Autobusbetreibers Aboag, ein Logo aus dem Jahr 1928. Laut Bildunterschrift stammt es aus dem Jahr 1902, was ein harmloser Fehler ist. Anders die Bildunterschrift, in der die Umbenennung der Stalinallee 1961 auf „Kriegsverbrechen Stalins“ zurückgeführt wird.

Probleme der Gegenwart

Die BVG, noch immer Berlins viertgrößter Arbeitgeber, hat inzwischen neue Probleme, gilt Dauernutzern als unzuverlässig. Mitarbeiter beschweren sich über die Kommunikation und eine geringe Wertschätzung durch Vorgesetzte. Digitale Angebote sind gestalterisch aktuell, doch oftmals funktional unbefriedigend. Züge und Busse fallen aus, Informationen sind falsch, digital gekaufte Tickets verschwinden von mobilen Devices. All das steht ebenso auf einem anderen Blatt wie die Tatsache, dass die Politik nicht für eine auskömmliche Finanzierung ihres Mobilitätsunternehmens sorgen kann oder will.

Den BVG-Claim „Weil wir Dich lieben“, der einer genialen Social-Media-Kampagne entstammt, empfinden nach zehn Jahren inzwischen viele als ausgelutscht. Da tut es gut, auf dem Buchcover das präzise BVG-Logo von Rayan Abdullah zu sehen, anstelle des aufdringlichen gelben Herzchens, mit dem die BVG sich selbst lobt. Insgesamt scheint das Corporate Design der BVG gut gealtert, jedenfalls dort, wo es gepflegt und digital sinnvoll erweitert wird.

Das Buch ist eine Ermunterung für alle, die bei der Transformation von Marken auf vordergründiges Blabla ebenso verzichten wie auf halbgare Logos. Wer sich intensiv mit Kontexten, mit Gestaltung, Sprache, mit institutionellen Widerständen und ihrer Überwindung auseinandersetzt, findet hier gute Anregungen.

Und Spiekermann? Der weltweit bekannte Typograf verließ MetaDesign 2000 im Streit, gründete neue, erfolgreiche Unternehmungen, schuf bekannte Schriften, etwa für die Deutsche Bahn, prägt bis heute internationale Debatten, oft über digitale Kanäle. Zu kritisieren hat er noch immer. „Hat lange gehalten, aber einiges kann besser werden“, sagt er zum heutigen Zustand des BVG Corporate Design. Im Buch ist er omnipräsent und ergreift doch erst ab Seite 343 das (Nach)Wort: „Nie wieder habe ich so konstruktiv arbeiten können,“ schreibt er und „für mich als Gestalter der schönste Job meines Lebens.“

Berlin ist Gelb.

Das Corporate Design der Berliner Verkehrsbetriebe: Entstehung und Gegenwart.

Von Lars Krüger, Bodo Baumgardt, Erik Spiekermann, Axel Mauruszat,

Herausgeber Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Jovis Verlag, Berlin, 2024

ISBN 978-3-98612-218-8

55 Euro

Auf Social Media teilen

Über den Autor

Thomas Edelmann, Jahrgang 1963, lebt und arbeitet in Hamburg. Gestalterische Aspekete von Mobilität beschäftigen ihn ebenso wie historische Themen oder aktuelle Entwicklungen des Circular Design. Als Quereinsteiger begann er über Auto, Grafik- und Produktdesign zu schreiben. Gestaltende, die auf mehr als einem Feld tätig sind, machen ihn neugierig. Er war 1996 bis 2001 Chefredakteur der Zeitschrift design report, die bis 2019 erschien. Heute ist er Dozent für Designtheorie und -geschichte an der AMD Fresenius Hochschule, Hamburg.